創業1806年の歴史と文化 熱海古屋旅館の歴史

館内には開業200余年の歴史ある品を展示しているギャラリーがある他、

建物の周辺には、歴史と文化、伝統を感じるスポットがあります。

古屋旅館ギャラリー

開業200余年の歴史ある数々の品。日本で一番古いラジオ、写楽の版画、東郷平八郎ゆかりの品、川島芳子の書など。

古屋旅館では、古き良き時代の遺産を展示しております。

《御汲湯図》

熱海のお湯は徳川将軍家に献上されておりました。

熱海よいとこ

日の丸たてて

御本殿へとお湯がいく

古屋旅館の歴史

歴史背景を知れば驚きがいっぱいです。古屋旅館には、数々の歴史が残されています。

悠久の歴史に想いを馳せるひとときをお楽しみください。

-

武田信玄屋形門

古屋旅館の玄関で皆様をお迎えいたします門は、黒澤明監督の映画『影武者』で使用されたもので、古屋旅館のシンボルとなっております。

古屋旅館を200余年にわたり守ってまいりました内田家の先祖が武田系列の武士であったとの言い伝えもあり、門上部の武田菱は、武士の心意気の如く、お客さまを精神誠意もてなす私どもの気持ちの表れでございます。 -

おろち松

武田門をくぐりますと、大蛇のような格好をした大変珍しい松がございます。大蛇が地を這う形でうねっており、大木ではございませんが大変な年を経ているものでございます。

その昔、天満宮をまもる大きな大蛇がおりました。宝暦の年間にその大蛇が神社に入るところを見たとか。それがいつしかこの松に化身して天満宮をお守りしているとの言い伝えがございます。

大正時代、大層なお金持ちが、お金はいくらでも出すから自分の屋敷に是非譲ってほしいと請願された逸話も残っております。 -

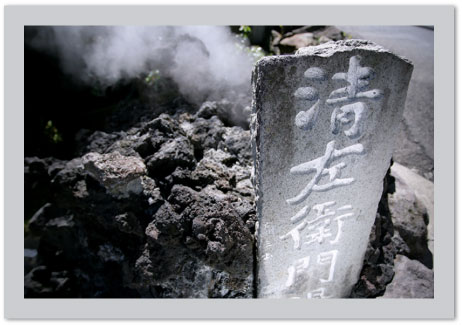

清左衛門の湯

古屋旅館は、熱海七湯の一つである『清左衛門の湯』源泉を所有いたしております。 その昔、清左衛門という百姓が馬を走らせていて、この湯壷におちたことからその名がございます。ここのお湯は魔法のように、大きな声で『清左衛門がいない!』と叫ぶと大きく湯が湧いたそうです。 古屋旅館のお風呂は殿方用・ご婦人用ともに、この源泉から湧き出た温泉を、循環せずに使用しております。湯上りのポカポカ感が全く違うことに気づいていただけるものと自負しております。

-

熱海郵便局開設記念碑

熱海郵便局は当初、古屋旅館の敷地内にて開設されました。 現在郵便局は市中に移っておりますが、古屋旅館の歴史を語る一つでございます。

-

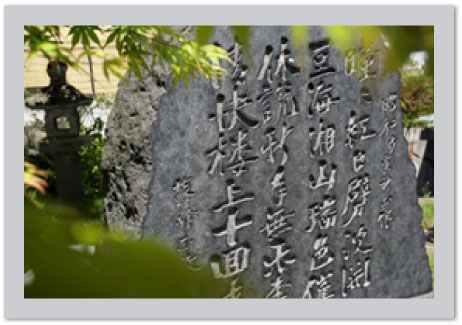

徳富蘇峰

頼山陽の再来といわれ、明治・大正・昭和の大文豪といわれた徳富蘇峰先生は熱海を愛し、明治初期より20年間にわたり毎年3~4ヶ月の間古屋旅館にご滞在されました。これはその徳富先生の記念碑でございます。(蘇峰先生の書は一部の宴会場や御部屋でもご覧になれます)

-

善祐のお墓

古屋旅館に大変珍しいお墓があります。京都東光寺の僧であった『善祐』のお墓です。

古屋天満宮

重要文化財等への指定依頼がありました。古屋旅館は『夫婦円満の旅館』と言われる所以を少しご紹介します。

古屋天満宮で夫婦ご円満をお参りしてみませんか?

-

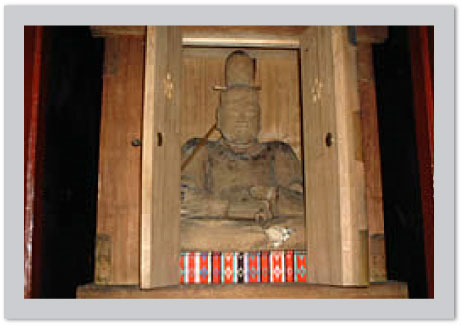

菅原道真公由来

古屋旅館の敷地内には天満宮があります。 天満宮は、延喜元年(西暦901年)のむかしに菅原道真(平安時代中期の学者・政治家で今でも学問の神様として尊敬されている)が九州の大宰府へ流されたとき、自分の姿を彫った木像を7つ作って海に流したということです。

そのうちの一つが長い年月を経て、熱海の海岸に打ち寄せられ漁師が拾い上げて祀ったものが、この天満宮のご神体だといわれています。このご神体は、背丈が63センチメートルで、膝や背中に貝殻が付いているということです。

(写真でも確認することができます。)

-

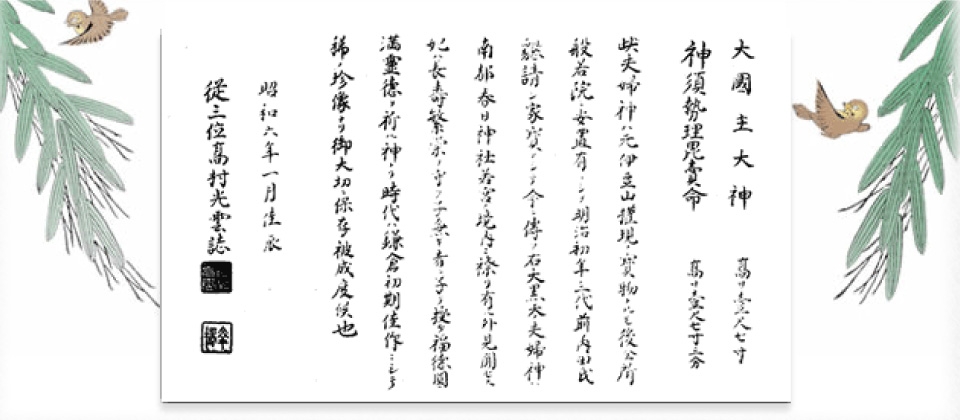

夫婦大黒像

伊豆山神社は、鎌倉時代以前より、伊豆・相模を始め周辺に権威を誇り、伊豆山権現と呼ばれていました。また、源頼朝が伊豆に配流され伊東祐親に追われていたとき、一時、身をひそめた所であり、恋人政子とのお忍び逢いの場でもありました。

源頼朝が建久3年(1192)、源氏再興の旗揚げの際、伊豆山権現に祈願したと伝えられています。頼朝が鎌倉幕府を開いた後、関八州の総鎮守として隆盛を極めました。頼朝の歴史は熱海から始まるのです。

中世の後期、室町・戦国期に入っても、室町幕府・鎌倉府・後北条氏の保護により伊豆山権現は諸堂の大規模な造営を行うなど隆盛を維持しましたが、その地位は相対的に低下してきます。そして、熱海の歴史を彩る温泉や網代の漁業など、伊豆山権現一色から離れた熱海の多彩な歴史が幕を上げます。

頼朝に始まり歴史的にも大変重要な社であった伊豆山権現の中心的ご神体である、伊豆山権現像(般若院蔵・像高48.8センチ・国指定重要文化財)は明治元年の廃仏毀釈によって、表面上は一旦廃却されました。そして、この伊豆山権現像の真横に置かれていたのが、当館が保管する『夫婦大黒像』なのです。はっきりとした歴史的経緯や銘などは定かではありませんが、源頼朝と北条政子の出会いの場であったという伊豆山権現の背景を考慮しますと、頼朝自身が奉納した可能性もあり大変興味深いものであります。高名な彫刻家であります高村光雲先生からは、鎌倉時代の大変貴重な珍像であり、大切に保管すべしとの所見を頂いております。

当館が夫婦円満の旅館と言われる所以はここにございます。最近は、夫婦お2人のご旅行というのも増えて参りました。デフレを反映してビジネスマンの方々の実質労働時間も増えてきております。ご夫婦のコミュニケーション時間も減る一方のこの時代、温泉にゆっくり浸かっていただき、お話に花を咲かせ、古屋天満宮で夫婦ご円満をお参りしてみませんか?頼朝さんと政子さんが、きっと円満に導いてくれると思います。

『この夫婦神は元伊豆山権現の宝物なるも、後同所般若院に安置ありしを明治初年3代前の内田氏が請願し家宝として今に伝ふ。この大黒天の夫婦神は、南都春日神社若宮の境内に祀りある外見聞せず。妃は長寿繁栄を守り子無き者に子を授け、福徳円満霊徳を祈る神なり。時代は鎌倉初期の佳作にして稀の珍像なり。御大切に保存被成度候也。』

従三位 高村光雲誌

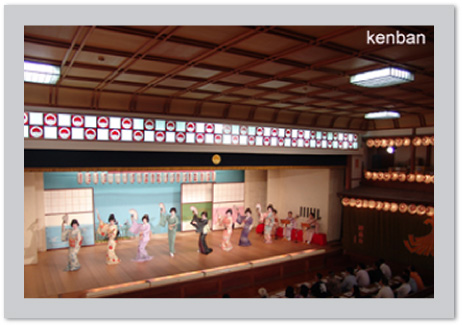

芸者遊び

日本の伝統文化を披露するプロフェッショナル。宴を彩る、日本の伝統芸能。

美しい踊りや、芸者さんたちとの会話をお楽しみいただけます。華やかで粋なひとときを存分にご堪能ください。

日本の伝統文化・

芸者さんについて

芸者さんとは、踊りや三味線などの日本の伝統芸能で宴を盛り上げるプロフェッショナルなエンターティナーです。コンパニオンと違い殆どの芸者がこれを生業としており、アルバイト感覚ではありません。一人前になるには当然厳しいお稽古もあります。

日本の伝統文化・芸者さんについて

芸者さんにはいろいろな呼び方があります。関東では『芸妓』『芸者』などと呼び、関西では『芸子』と呼びます。修行中の芸者は『半玉(はんぎょく)』と呼ばれますが、京都ではこれを『舞妓』と呼ぶわけです。

芸者が出入りする界隈は『花街(はなまち)』と言われます。そして芸者さんの世界は『花柳界(かりゅうかい)』と呼ばれ、これは柳緑花紅からあでやかな世界を意味しています。同じ艶やかさでも、『花魁(おいらん)』は公許の下であった吉原の遊郭にいた高級娼婦のことで、芸者とは異なります。

熱海と芸者の歴史

熱海は全国でも屈指の芸者街です。ほとんどの芸者さんは派遣業社に相当する『置屋(おきや)』と呼ばれるエージェントに属しています。現在熱海には少なくとも100を超える『置屋(おきや)』が存在し、300名余りの芸者さんが活躍しています。全国に2800人と言われる芸者さんの約1割強が熱海にいるわけですから、文字通り熱海は『日本一の芸者街』と言っても過言ではないでしょう。

最近熱海市では、芸者さんを熱海を代表する文化であると捉え、積極的にアピールをしております。平成10年6月より、『芸妓見番ぶらり』と称して見番(置屋の組合のことです)が公開されることになりました。土曜日などは常に満員の盛況ぶりです。熱海の伝統芸能を身近に目の前で見ることができます。芸者さんの踊りを見た後は、芸者さんとお話をしたり、記念写真を撮ったり、人力車も用意されているので、思い出に残る経験になることでしょう。

| 会場 | 芸妓見番歌舞練場(熱海市中央町17-13) |

|---|---|

| 電話 | 0557-81-3575 |

| 時間 | 毎週土曜日・日曜日開始 午前11:00より |

| 料金 | 大人1,300円 |

| 距離 | 古屋旅館から歩いて約7分ほどです。 |

旅館で芸者さんと遊ぶ方法

ご自分のお座敷に芸者さんを呼ぶというのは、いつの時代でも“粋な遊び”の一つです。最近では、ご家族の旅行に芸者さんを呼ぶ方も増えております。おいしいお食事を頂きながら、芸者さんとの会話を楽しむなんて、明治大正時代の富豪さんみたいに “粋”ですね。

芸者さんを旅館に呼ぶためには、以下の手順が必要となります。

- 1旅館へ宿泊の予約をする。(予約が完了していることが前提です)

- 2旅館へ直接電話を入れ、芸者を呼びたい旨を伝える。

ここで呼びたい人数、時間、希望の芸者の向き(若い子、踊りの出来る子、落ち着いた子など)を旅館に伝えます。 - 3旅館は、置屋へ電話を入れ、派遣の要請をします。

以上です。とっても簡単ですね。人気のある芸者さんは1ヶ月以上前から予約が入っています。お早めに旅館にご連絡くだされば、それだけ質の高い芸者さんを呼べる確率が高くなります。

玉代について

玉代(ぎょくだい)とは、芸者さんに対してお客様が支払うご料金のことを言います。花代(はなだい)とも言います。といっても、直接芸者さんに支払う必要はありません。旅館の明細に組み込まれて、ご宿泊代などと一緒のご請求となります。お金を用意して待っている必要はございませんよ。花代は、旅館によって異なりますので、ご注意ください。

| 古屋旅館の花代 | 芸者1名2時間の一座敷 24,200円(税込) ご延長1名30分につき 6,050円(税別) |

|---|

一本って何?

芸者さんの世界では、時間を『本(ほん)』で数えます。『1本(いっぽん)』とは30分のことを指します。『一座敷(ひとざしき)』は2時間ですので、本数にすると『4本(よんほん)』となります。よってご延長は30分単位になるわけです。『6本』といえば3時間のことです。もう、おわかりですね。

お客様へ

当館では、特に厳選した芸者さんを呼ぶ努力をしております。数十の『置屋』に強いネットワークを持ち、お客様のご要望になるべく沿うような芸者さんを手配することができます。お気軽にご相談くださいませ。

芸者さんの手配は

0557-81-0001フロント直通(受付時間 8時-12時/14時-20時まで)

※10:00~12:00・14:00~16:30はお電話が集中しつながりにくくなります。

お急ぎでない場合は問い合わせフォームをご利用頂くか、お時間をずらしてお電話くださいませ。